喜马拉雅-青藏高原是地球上海拔最高、面积最大、地形起伏低的高原。作为印度板块和欧亚板块新生代碰撞、会聚的直接结果,它可以说是板块构造运动最为壮观的地表形态,而其形成机制一直是地球科学探索的一个焦点。“Wholesale flat subduction of the Indian slab and northward mantle convective flow: Plateau growth and driving force of the India-Asia collision”于2025年2月10日在美国国家科学院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)上在线发表,并被PNAS指定为媒体关注文章(“Press Interest Article”), 美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science, AAAS)主办的全球最大的权威科技新闻服务平台(EurekAlert!) 也对这一科研成果进行了详细报道。该研究探讨了青藏高原研究过程中两个长期存在的关键性问题:(1)印度岩石圈地幔在印欧碰撞过程中的俯冲形态和物理状态,以及其对青藏高原生长动力学的影响;(2)印度板块在与欧亚大陆碰撞后持续向北运动的驱动力。研究团队包括北京大学地空学院马锦程博士(第一及通讯作者)和宋晓东教授(通讯作者)、德国慕尼黑大学Hans-Peter Bunge教授、瑞士苏黎世联邦理工学院Andreas Fichtner教授和吉林大学田有教授。文章第一标注单位为北京大学地球与空间科学学院深地与矿产实验室。研究得到了国家深地探测与矿产勘查重大专项、国家自然科学基金和中国博士后科学基金的支持。

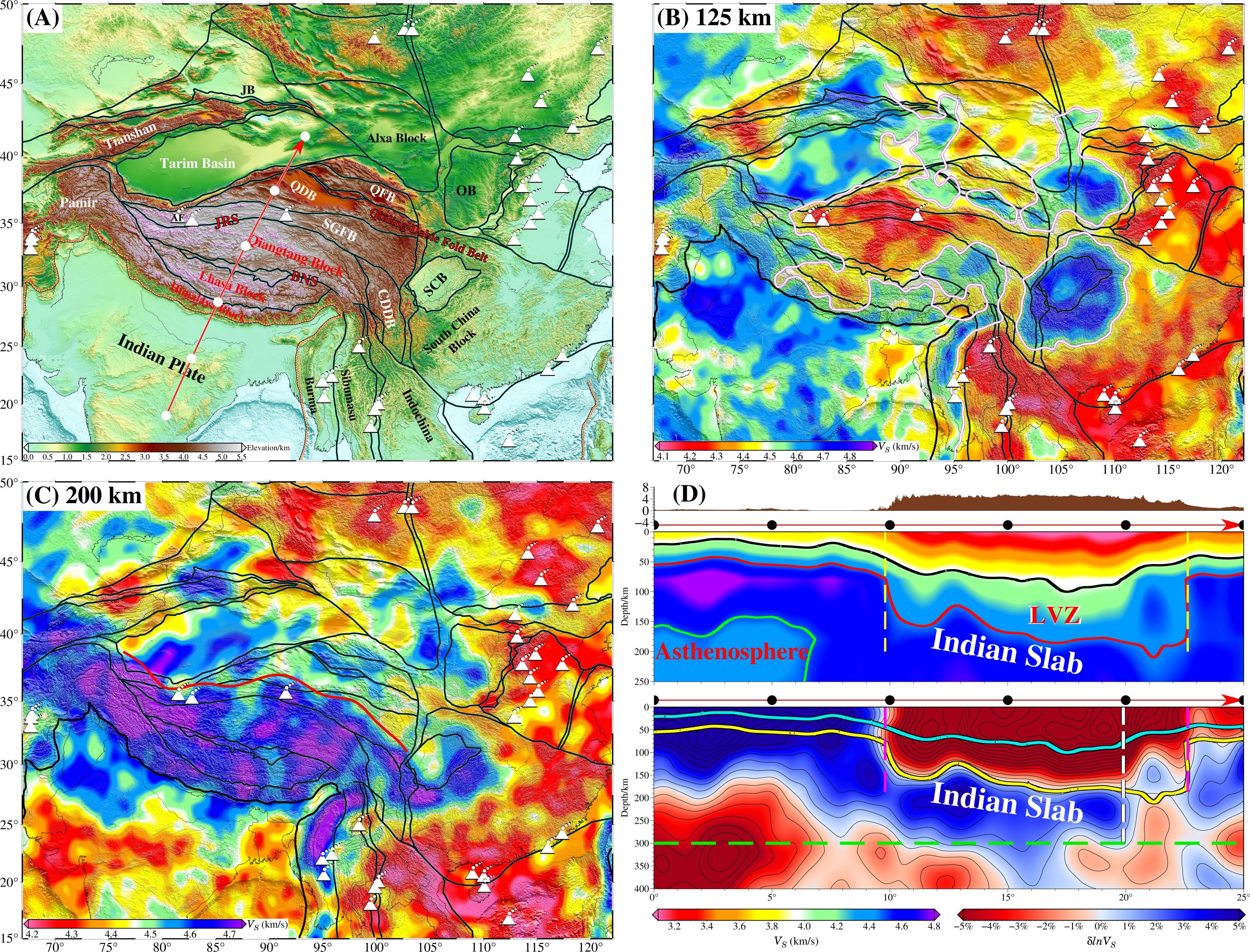

图1印度-欧亚碰撞形成的青藏高原深部地震波成像结果。(A)青藏高原及其周边地区地表地形和主要构造特征。(B)和C)深度 125 和 200 公里的各向同性剪切波速度分布图。在图(B)中,青藏高原底部下方的低速异常以白色粗线条勾勒出来。在图(C)中,根据横波速度变化以红色粗线标出了俯冲印度板块的北部前缘。(D) 与青藏高原高海拔、低起伏地形的形成和维持相关的低速岩石圈结构(上);青藏高原下方俯冲印度岩石圈的几何形态和结构特征 (下)。

该研究用全波形层析成像所获得的模型显示,印度板块已经以低角度俯冲到几乎整个青藏高原之下,并在300公里深处呈近水平状停滞,这意味着俯冲的印度大陆岩石圈地幔已经演化到中性或正浮力,不再能够支持高角度的深俯冲;印度板片向北平板俯冲的水平距离从西(与塔里木岩石圈根碰撞处) 向东(位于松潘-甘子褶皱带以北,超越羌塘地块)逐渐增加; 亚洲岩石圈在青藏高原东北部下方向南俯冲,但并未与印度板片发生碰撞。厚度为50-110 km的大规模低速带夹在青藏高原地壳和俯冲的印度岩石圈地幔之间,与青藏高原的高海拔低起伏地形呈正相关,青藏高原保持其高海拔、低起伏地形的动力学机制归因于近水平俯冲的印度板片上方低速区的浮力。基于在印度板块以及俯冲的印度岩石圈地幔下方向北直到贝加尔湖-蒙古高原的大规模低速异常,我们认为,与留尼旺(Réunion)地幔柱相关的北向地幔对流可能是印度-欧亚大陆碰撞后持续会聚背后的主要驱动力。此外,地幔流向北超越了印度-欧亚碰撞区,一直延伸到贝加尔湖-蒙古高原,进而在南北重力梯度线以西地区引发了广泛的新生代陆内岩石圈变形。

图2 地幔对流是地球大规模构造活动的主要驱动力,而板块构造作为其地表的表现形式,与地幔中的对流力有着密切的内在联系。大规模地幔流作用于印度板块底部,使得印度大陆岩石圈可以在很长一段时间内俯冲到欧亚大陆上地幔中,同时克服碰撞系统内部的巨大阻力。这一过程最终形成了现今的青藏高原。

文章的审稿人认为该研究澄清了印度平坦俯冲到青藏高原下方的几何形状,“结果一定会引起多领域科学家的极大兴趣”(“The results should be of great interest to a wide audience of diverse scientists.”),同时“该研究挑战了现状,并可能激发有趣的辩论和后续工作”(“This study challenges the status quo and will likely spark interesting debates and follow-up work.”)。

联系人:

北京大学: 马锦程博士(jincheng.ma@pku.edu.cn); 宋晓东教授(xiao.d.song@pku.edu.cn)

深地与矿产全国重点实验室及深地重大专项: 侯增谦教授(houzengqian@126.com); 董树文教授(swdong@cags.ac.cn)

文章及链接:

Jincheng Ma, Xiaodong Song, Hans‐Peter Bunge, Andreas Fichtner, and You Tian (2025). Wholesale flat subduction of the Indian slab and northward mantle convective flow: Plateau growth and driving force of the India-Asia collision. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122 (7), e2411776122. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2411776122