下地壳和上地幔的流变结构和黏滞系数决定了地幔对流和板块构造的模式。目前关于上地幔黏度的研究主要通过大地震震后变形或者冰川均衡调整推断得到,研究范围集中在板块边界和两极附近区域。学界在十年时间尺度上对板块内部软流圈黏度的认知几乎是空白。这是因为在没有地震的情况下,只有非常大的质量变化才能激发上地幔的流动,从而在地表产生可测量的形变。地空学院王腾助理教授与美国南加州大学和南方科技大学学者合作,通过合成孔径雷达干涉(InSAR)技术获取了因咸海水分流失造成的地表抬升速率场,并据此推断了欧亚大陆内部上地幔流变性质。研究成果以“咸海干涸揭示的欧亚内陆弱软流圈(Weak asthenosphere beneath the Eurasian interior inferred from Aral Sea desiccation)”为题,2025年4月7日以封面文章发表于《自然·地球科学(Nature Geoscience)》,并被选为“醒目(highlight)”论文。

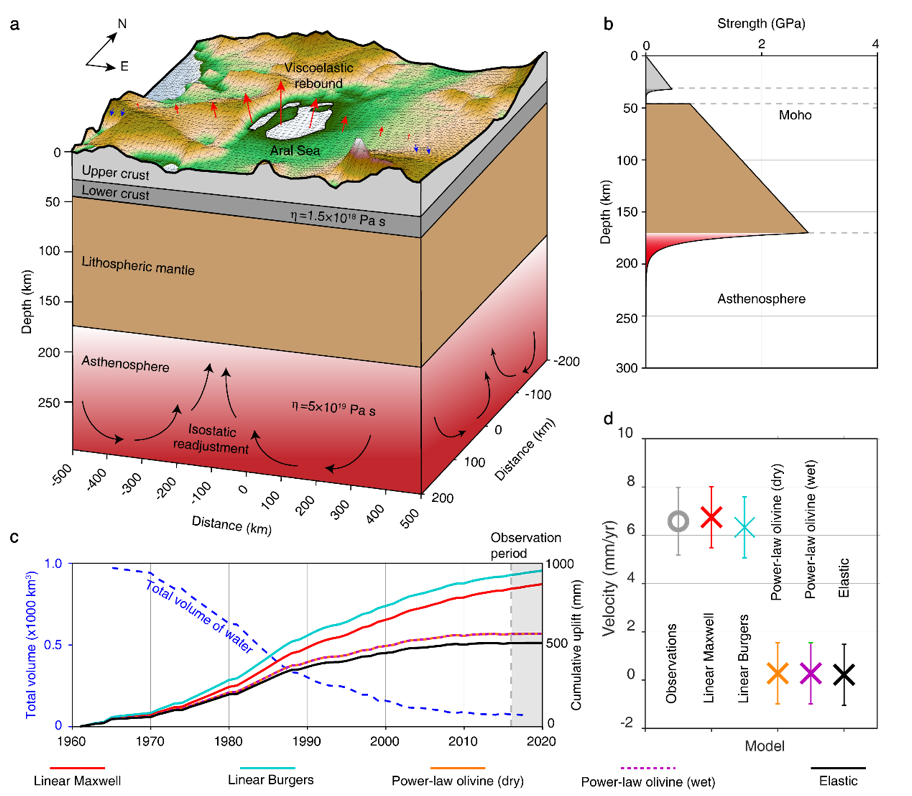

因为人类活动的影响,曾经的世界第四大湖咸海目前已经接近干涸,超过1000立方千米的湖水流失,其产生的负载变化足以激发软流圈的响应。王腾与合作者通过长期技术攻关,创新性的提出了“长短时间基线结合”的InSAR长波形变提取方法,绘制了咸海及其附近区域约58万平方公里范围的地表形变场。研究发现,2016年至2020年间,咸海地区出现了峰值7毫米/年的地表抬升,形变模式呈放射状衰减,波长可达500千米。数值模拟发现,这种抬升模式可以用岩石圈地幔下软流圈的黏弹性松驰来解释。当软流圈深度为130‒190千米、有效黏度为4‒7×1019帕秒时,模拟结果和观测得到的地表形变基本吻合。这一软流圈黏度值略大于俯冲带地幔,但比极地地盾下方软流圈黏滞系数小1‒2个数量级。

该研究表明人类活动能够激发深地软流圈响应,引发地质尺度的构造运动,并在长时间尺度产生地表变形。发表于同期的评论文章指出:“尽管咸海的干涸造成了重大的环境灾害,但(其质量损失)可以用来探索深部地球,为理解深部岩石性质提供了新的见解。”

本文第一作者为地空学院2024届博士毕业生樊文智,王腾助理教授为通讯作者,合作者包括美国南加州大学Sylvain Barbot副教授和南方科技大学冉将军副教授等。该研究得到了国家自然科学基金委创新群体项目的资助。

咸海干涸揭示的欧亚板块内部流变结构和软流圈黏滞系数

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41561-025-01664-w