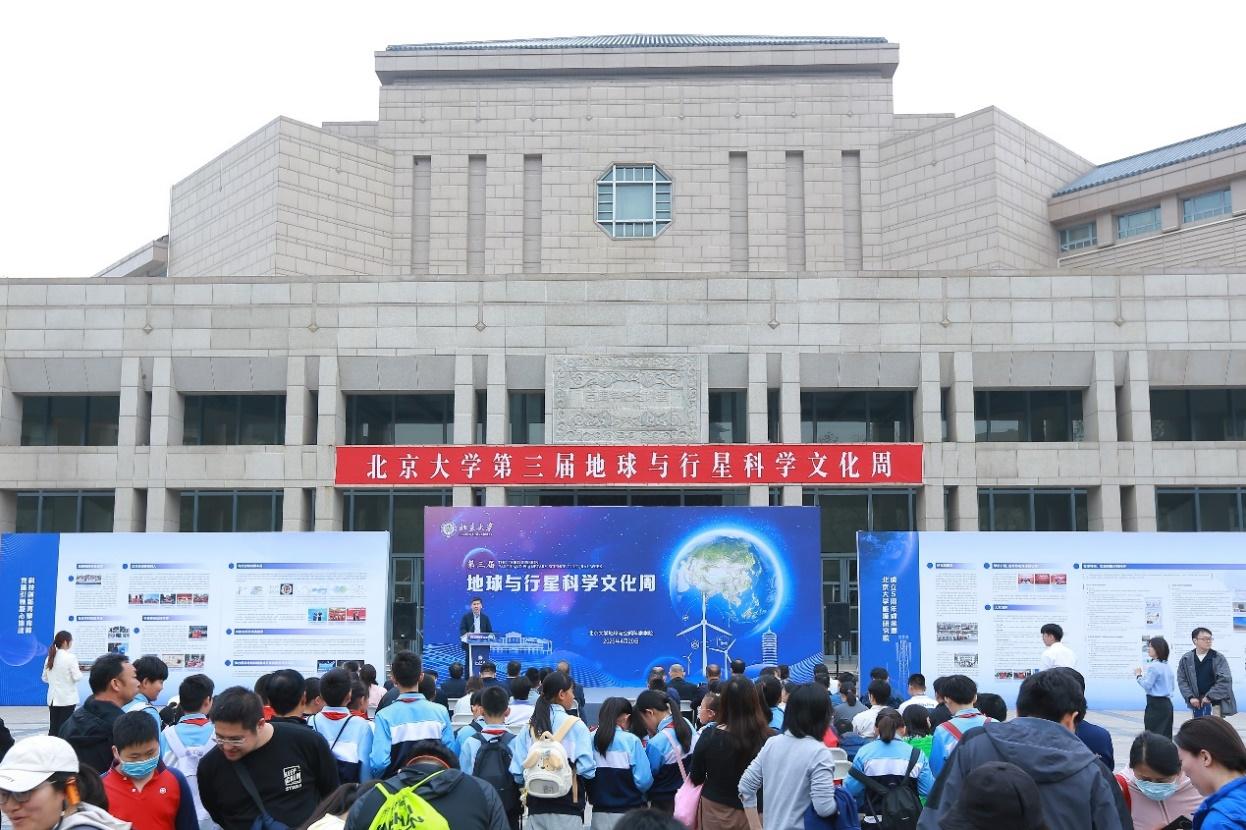

4月20日上午,北京大学第三届地球与行星科学文化周开幕式暨北京大学能源研究院成立5周年成果展在百周年纪念讲堂广场举行。自然资源部宣传教育中心副主任黄健,中国科学院院士、北京大学副校长朴世龙,中国科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院研究员郭华东,中国科学院院士、北京大学能源研究院院长金之钧,中国地质博物馆自然资源部摄影家协会副秘书长赵洪山,自然资源部宣传教育中心远程教育部处长纪晔,河北省任丘市委常委、组织部部长王昭群,中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院党委副书记王庆多,北京大学地球与空间科学学院党委书记李培军,副院长宁杰远、沈冰,党委副书记江大勇等出席开幕式。开幕式由北京大学地球与空间科学学院党委副书记陈云超主持。

开幕式现场

朴世龙代表学校向莅临活动的嘉宾表示欢迎。他在致辞中回顾了北大地球科学的悠久历史,肯定了能源研究院五年来在重大项目、校企合作等方面的丰硕成果。朴世龙强调,党和国家高度重视能源体系建设和生态环境治理,北大今年将“科技创新”作为年度工作主题,希望地球与空间科学学院和能源研究院以此为契机,围绕国家战略需求深化有组织科研,加强人才队伍建设,探索创新人才培养路径,打造相关学科的人才和学术高地。同时,北大希望进一步加强与各方的合作,携手破解能源难题,为建设美丽中国、守护绿色星球作出新的更大的贡献。

朴世龙致辞

北京大学能源研究院副院长杨雷汇报了研究院的发展历程与感悟。在北京大学及校内相关院系和部门的强有力支撑下,能源研究院依托学校平台,坚持需求导向、有组织科研,坚持软硬结合、交叉创新,坚持人才为本的理念,取得了一些成绩。5年以来,各团队师生坚持有组织的科研,实现了全球首个“零碳机场”、GWh级镍氢气电池生产线、岩油气勘探开发等重要技术突破,以支撑国家能源战略为核心,为国家能源政策和战略制定提供了持续的智力支持。杨雷强调,能源研究院将继续耕耘,以科技创新为驱动,在能源转型的浪潮中勇立潮头,为中国乃至世界的绿色低碳转型贡献更多“北大智慧”和“中国方案”。

杨雷进行成果汇报

三位在能源研究院求学、科研、成长的同学讲述了研究院成立五年以来在人才培养、学生成长等方面的深刻印象。研究院的第一届学生曹琰见证了这个“包容而有力量”的大家庭的诸多“第一次”,一流的科研条件和老师们的悉心指导让他感觉到“舒服、有温度”;2019年就入学的王璐讲述了研究院办公环境的变迁,从最初在理教自习室“打游击”到搬入温馨舒适的办公室,还有在学生特殊困难时期的特别关心,她深切感受到研究院始终如一的关怀与支持;而在2023年新燕园校区遭遇特大暴雨期间,研究院师生齐心协力、紧急抢救科研仪器的场景,让2023级博士生姜明明至今感动,铭刻在心……这一切的点点滴滴,汇聚成能源研究院五年来扎根学生、服务学生、成就学生的生动写照。

能源研究院学生讲述成长故事

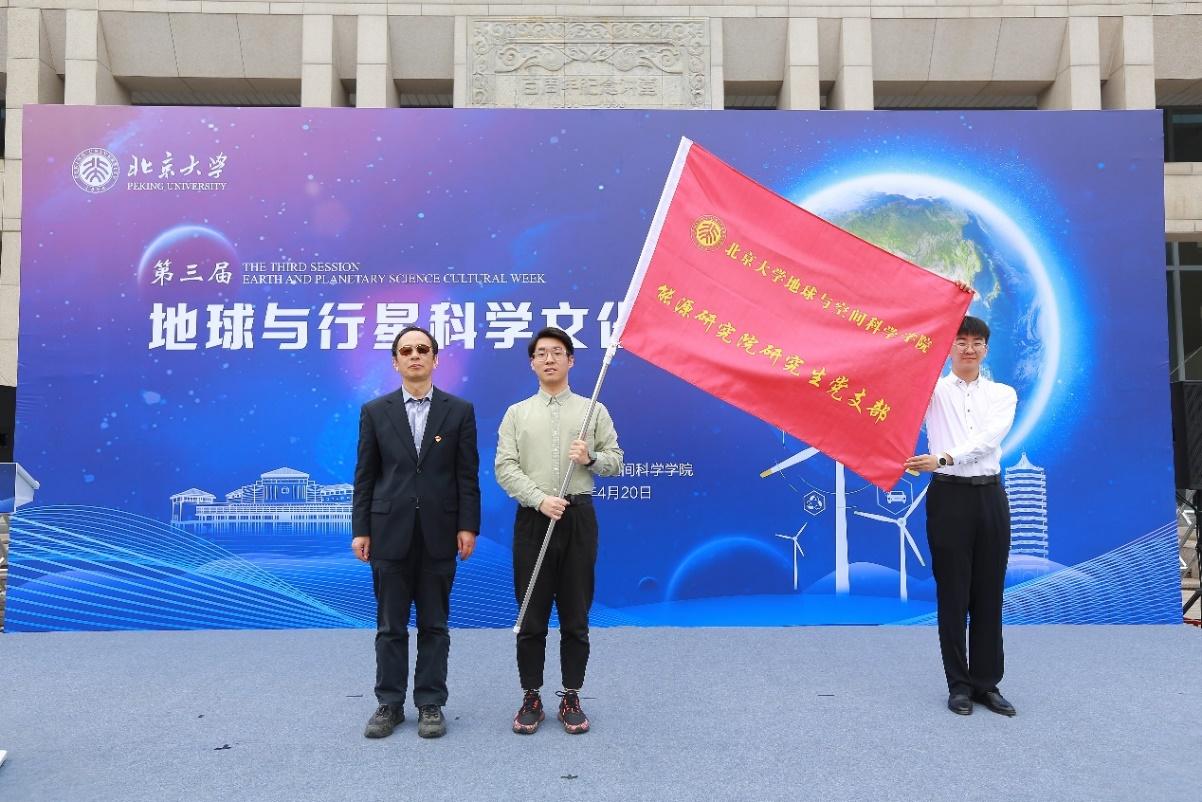

5年来,能源研究院学生党员的规模也在不断发展壮大,已经拥有34名学生党员。为进一步发挥党建引领作用,今年4月,能源研究院研究生党支部正式成立,李培军为党支部授旗。

李培军为能源研究院研究生党支部授旗

全国科普教育基地——北京大学地球与空间科学学院实践中心青岛市黄岛区新华书店举办了“行星杯”——地球科学科普知识问答活动,总计参与人数达一万五千余人,经过线上线下的激烈角逐,六位同学获得问答活动一等奖,江大勇为获得一等奖的同学们颁奖。

江大勇为获奖同学颁奖

朴世龙、郭华东、金之钧、黄健、李培军走上舞台,共同启动北京大学第三届地球与行星科学文化周。

第三届地球与行星科学文化周开幕式暨北京大学能源研究院成立5周年成果展启动

“星火初燃——地球诞生与前世曙光”追溯行星起源奥秘,“智慧之眼——俯瞰地球今生的科技奥秘”展示遥感前沿技术,“守护蔚蓝——垃圾分类与可持续发展”聚焦生态实践…… 现场特别设计生物演化飞行棋、遥感识燕园、垃圾分类大行动等沉浸式学科文化体验活动,将知识传播与趣味互动巧妙融合。同时,北京大学地质博物馆珍藏的矿物与化石标本展、九华山世界地质公园“世界地质公园巡展”,以及北京大学青年天文学会带来的太阳观测展位,多维度呈现地球与行星科学的丰富魅力。开幕式结束后,地空学院师生志愿者带领参与活动的师生、嘉宾参观展览,体验现场活动。活动精彩纷呈,吸引师生、游客驻足参观。

开幕式上,地空学院在校生张哲玮、王语奇、潘月涵、李宏佳、刘云凯、罗天竞演唱了由自然资源部宣传教育中心制作的《我们属于大自然》,以及《仰望星空》、《世界赠予我的》等与主题相关的歌曲。

在第56个世界地球日到来之际,地空学院将以北京大学第三届地球与行星科学文化周为契机,持续探索“学科+思政”的文化育人模式,将思政元素融入学科发展,以学科建设赋能思政教育,助力北京大学“科技创新年”,打造学院文化建设品牌,展示地空学科魅力,宣扬“珍爱地球,人与自然和谐共生”的理念,持续提升学院师生的专业认知、专业自信、学科素养,增强师生的认同感、归属感、使命感,提升学院的影响力,提升学校广大师生及社会各界对地球与行星科学的关注度。